【日本の盲点】天皇広島訪問の賛否から誰も触れない天皇制度の矛盾

- ニカ

- 2025年6月21日

- 読了時間: 21分

記事を読み始める前に、これだけは理解しておいてほしい。私は日本が好きだが、天皇を初めて知った時から誰しもが思う「天皇ってなに?」と疑問を抱いた。もちろん歴史を遡れば、何かすごいことをした血筋なのかもしれない。しかし少し視点を変えると、"矛盾"とも言える事象が浮かび上がる。この記事は、そんな疑問を深堀りしただけにすぎない。

先日、天皇皇后両陛下が広島県を訪問。戦後80年の節目にあたるこの「慰霊と記憶を継承する旅」の一環として、広島市の平和記念公園で原爆慰霊碑に献花し、原爆資料館を訪れて被爆者やその体験を次世代に伝える若者たちと懇談されましたchugoku-np.co.jp。

また、11年前(2014年8月)に起きた広島市の土砂災害の被災地も訪れ、遺族に声をかけて励まし、防災活動に取り組む地元の若者を労いました47news.jp。広島で繰り広げられたこの訪問には、天皇を温かく迎えようとする人々と、訪問に抗議する人々の双方がいて、大きな話題となりました。なぜ天皇の広島訪問に対して賛否が分かれるのか?その背景を探るとともに、天皇とはそもそもどういう存在なのか、さらには日本社会における天皇制と平等の関係について、広島民が深掘りしてみます。

目次

天皇広島訪問を歓迎する声とその理由

広島県内では両陛下の訪問を心から歓迎する動きが見られました。広島県と広島市、さらに県教育委員会・市教育委員会まで後援するかたちで、「広島県民こぞって、天皇皇后両陛下を提灯でお迎えしましょう!」という大規模な奉迎イベントが企画されましたnipponkaigi.org。これは6月19日夜に広島市中心部の「ひろしまゲートパーク(旧広島市民球場跡地)」で行われ、事前申込者先着1000名に提灯を配布して午後7時から8時半にかけて提灯行列で両陛下を迎えるというものです。

名誉会長に広島県知事(湯崎英彦氏)、会長に県商工会議所連合会会頭という顔ぶれが名を連ね、地元当局・経済界が一体となって両陛下を歓迎する体制でした。当日は多くの市民が提灯のあかりを手に集まり、広島空港到着時や沿道で両陛下に手を振り、「来てくださってありがとう」という感謝の気持ちを表したと伝えられています(報道やSNSでも、両陛下は車中から笑顔で応えていました)。広島がこれほどまでに天皇訪問を歓迎した背景には、大きく二つの文脈があります。

第一に慰霊と追悼です。広島は被爆地であり、「二度と戦争を繰り返さない」「核兵器の惨禍を忘れない」という平和への誓いを世界に発信してきた街です。戦後80年という年に、象徴天皇である陛下が自ら広島を訪れて原爆死没者に哀悼を捧げ、被爆者の話に耳を傾けることは、多くの市民にとって平和への思いを共有してもらえたという安心感や敬意に繋がります。実際、広島訪問中に陛下は高齢の被爆者と言葉を交わし「平和というのは本当に大切ですね」と深くうなずきました。また「過去と向き合い次の世代に伝えていくことが非常に重要」とも述べ、被爆の悲惨さを改めて胸に刻む様子が報じられていますfnn.jp。被爆者側も、「二度と戦争が無いように」という思いに天皇が共感を示してくれたことに感極まった人が多かったようです。

被爆者の入所する原爆養護ホームでは、陛下が「大変でいらっしゃいましたね」と気遣いの言葉をかけ、皇后さまも被爆当時の年齢などを尋ねながら入所者一人ひとりに寄り添ったと伝えられています。ある遺族は面会後に「(両陛下は)温かいまなざしで心を寄せてくださった」と感謝の声を上げています47news.jp。こうした姿に、広島の被爆者や遺族は「私たちの思いを受け止めてくださった」と感じ、慰められたのです。

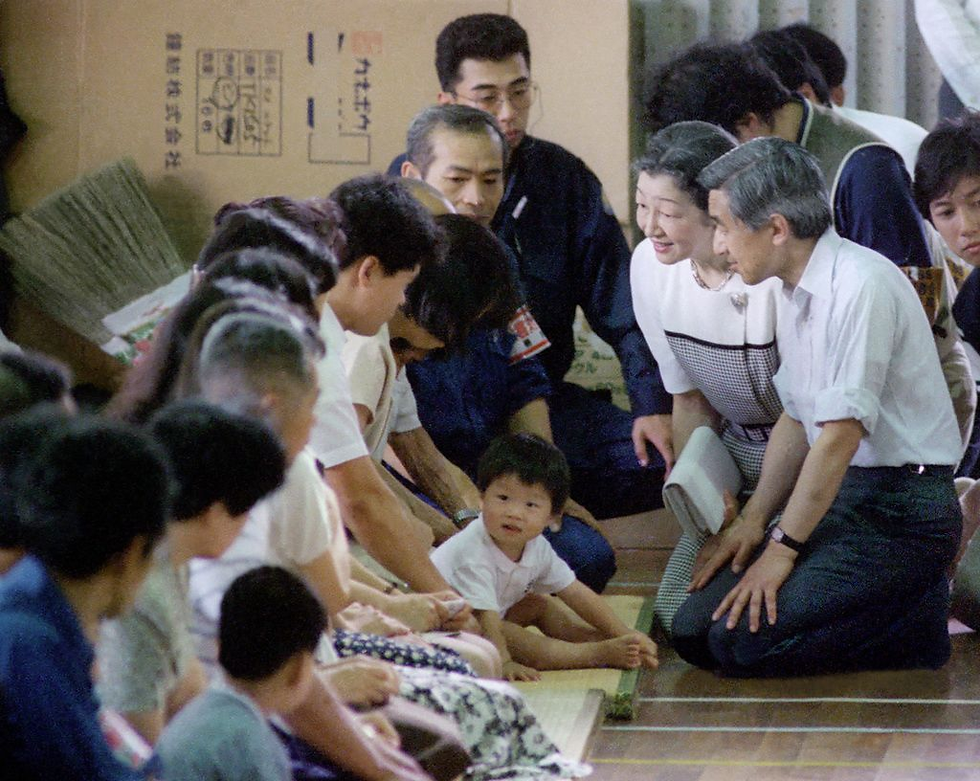

第二に伝統や敬愛の念があります。天皇が各地を巡幸し、国民と触れ合うことは明治以降の歴史の中で繰り返されてきました。平成の天皇(上皇明仁)の時代には、阪神淡路大震災や東日本大震災の被災地を自ら訪れ、避難所の床に膝をついて被災者と言葉を交わすという「平成流」のご巡幸スタイルが国民に深い印象を与えました。

実は昭和天皇の時代には、天皇が被災者と同じ目線で膝をつくような場面は考えられず、それを「畏れ多い」と批判する声も一部にはあったといいます。しかし平成の両陛下(明仁さまと美智子さま)は「座り込む人々の声は立っていては聞こえない。真摯に耳を傾けようとなさるお気持ちが自然とあの形になったのではないか」との周囲の証言どおり、常に国民に寄り添う姿勢を貫きましたnippon.com。

この「国民と同じ目線に立つ」スタイルは令和の両陛下(徳仁さまと雅子さま)にも受け継がれています。今回の広島訪問でも、陛下は2014年の土砂災害で家族を失った人々にも「本当に大変でしたね」と労わり、皇后さまとともに深く共感を示しています。被災者や遺族にとって、こうした天皇のお言葉や振る舞いは**「自分たちの苦しみを国家の象徴が理解してくれた」という励ましになるのでしょう。

実際、広島土砂災害の遺族である澤本さん親子は、両陛下との対面後に「自分たちの活動(悲劇を風化させず防災に役立てる取り組み)に『頑張ってください』と声をかけていただき、勇気づけられた」と述べています。天皇のお見舞いや慰問は、直接的な物質支援をもたらすわけではありませんが、人々の心に寄り添い、「私たちは一人ではない」と思わせてくれる象徴的存在**として機能しているといえます。

以上のような理由から、多くの人々は両陛下の広島訪問を温かく迎えました。平和公園では一般の人々による献花や見学が一時中止になるなどの厳重警備も敷かれましたが、それでも「直接両陛下をお迎えしたい」という県民の思いは強く、沿道には日の丸の小旗を振る人の列もできました。※Xから引用

広島県知事は「広島にお越しいただけることは誠に光栄で、県民にとって大きな励みになる」とコメントを出し、広島市長も「被爆80年にあたり、ご臨席(ご訪問)は平和への決意を新たにする契機になる」と歓迎の意を表明していました。こうした発言からもうかがえるように、現在の天皇は「謙虚な王様」のように国民に寄り添い、平和と希望のメッセージを発する存在として、多くの日本人に受け入れられているのです。

訪問に抗議する人々の声と背景

一方で、今回の広島訪問に対して明確に反対の意思を示した人々も存在しました。6月19日、広島市の原爆ドーム前には、市民団体「8・6ヒロシマ大行動実行委員会」の呼びかけで約70人が集まり、「天皇の広島訪問反対」と書かれた横断幕を掲げてデモ行進が行われました。

正午に原爆ドーム前を出発したデモ隊は、市内約2kmを行進し、「天皇は広島に来るな!」などと声を上げたのです。デモの終盤では警備の機動隊ともみ合いになる場面もあり、かなり緊張感のある抗議行動だったようです。さらに同日夕方、両陛下の歓迎提灯行列が行われていた先述のゲートパーク周辺でも、このグループのメンバーが「提灯奉迎を許さない!」などと大声で訴えながら抗議デモを続けましたhiroshimapeacemedia.jp。

つまり、広島訪問当日には歓迎ムードの陰で「訪問反対」のシュプレヒコールが上がっていたのです。なぜこの人々は天皇の訪問に反対するのでしょうか?その背景には、歴史認識と現在の政治的懸念が複雑に絡み合っています。抗議を主導した8・6ヒロシマ大行動実行委員会は、毎年8月6日の原爆の日にも平和運動を行っている団体で、反戦・反核や反天皇制を掲げる市民グループです。その主張の骨子を見てみると、大きく二つのポイントが浮かび上がります。

(1)昭和天皇の戦争責任に対する怒り

デモの呼びかけ文では「南京大虐殺をはじめ2千万人ものアジア人民を虐殺した侵略戦争の最大の責任者であり、その帰結として広島・長崎への原爆投下をもたらした昭和天皇ヒロヒトは、自らその戦争責任を生涯認めず…(中略)…それを引き継ぐ現天皇が広島の地を踏むことなど断じて許すことはできません」と述べられていますk-center.org。

分かりやすく言えば、「原爆を落とされたことを天皇のせいにして恨んでいる」とも言え、抗議する人々の中にはまさに「原爆投下も含めた戦争の惨禍は、ひとえに天皇(制)に原因があるのだ」という認識があるのです。

昭和天皇(裕仁)は先の大戦中、国家元首・統帥権の最高者として大日本帝国を率い、多大な犠牲を生んだにもかかわらず、戦後も退位することなく「象徴天皇」として在位を続けました。広島・長崎の原爆犠牲者に対して直接謝罪や責任言及をすることもなく、生涯を終えています。このことを批判し、「加害と被害の歴史から目を背けたままの天皇が平和公園に来るのはヒロシマの怒りを抑え込む行為だ」と彼らは捉えています。ヒロシマは「No more Hiroshima(ヒロシマを繰り返すな)」の誓いを掲げてきた都市です。その地を戦争責任を認めない象徴が踏むこと自体、被爆者の無念を踏みにじる――少なくとも抗議者たちはそう感じています。

(2)天皇の政治利用への警戒と現代戦争への不安

抗議の呼びかけ文では、今回の訪問が偶然ではなく日本政府の軍事的動きと連動していると指摘しています。実際、2025年6月には日本政府や有識者から「核共有」の検討や「敵基地攻撃能力」保有など、安全保障政策の転換を示唆する提言が出されていました。こうした中で「天皇ナルヒトが広島を訪問しようとしている」のは、戦争協力への国民統合を図る意図があるのではないか、と彼らは疑っています。

特に問題視されたのが、広島県知事らが主導した前述の「提灯奉迎」イベントです。提灯奉迎(ちょうちんほうげい)とは、かつて日中戦争の際に日本軍が中国の都市を占領する度に現地で行われた儀式だといいます。灯火で街を飾り占領軍(日本軍)を歓迎する光景は、日本の侵略の象徴的シーンでした。抗議側は、広島での提灯行列にその亡霊を見たのです。

「日本帝国主義が今再び中国侵略戦争に突き進むために、天皇のもとに国民統合をつくり出そうとしていることを絶対に許すことはできません」とまで彼らは言い切っています。つまり彼らは「天皇訪問の裏には、改憲や軍拡への地ならしという現在進行形の政治的思惑がある」と主張しているわけです。

加えて、今年6月の沖縄慰霊の日に合わせて行われた天皇の沖縄訪問(6月4~5日)でも、現地の学生らが「天皇来るな」「改憲・戦争阻止」と抗議行動を行い、1名が逮捕・起訴されるという出来事があったと主張していますk-center.org。ただしこれは裏が取れず、公には公務執行妨害と報道されています。抗議者らはこれを「反戦運動への弾圧」であり「天皇制と国家権力の本質」が現れたものだと捉えています。広島のグループは沖縄で逮捕された学生への連帯も表明し、「闘いをさらに拡大し、不当逮捕された学生を取り戻そう」と訴えました。

天皇制に批判的な人々にとって、天皇の存在は単なる象徴ではなく**「国民を統合し戦争に動員する装置」と映っています。歴史的に見ても、昭和期の天皇は「現人神(あらひとがみ)」として国民を狂信的な戦争へ駆り立てたプロパガンダの頂点(神風特攻隊など)でした。戦後は人間宣言をして象徴となったとはいえ、「権威」としての役割は残っています。彼らにとって、今回の広島訪問もそうした権威の現れ**であり、「ヒロシマの平和を利用して国民に戦争協力を誓わせる茶番」ぐらいに感じられたのかもしれません。

このように、天皇の広島訪問に反対する人々の声の背景には、歴史への怒りと現在への不安が存在しています。一部には「原爆の被害を天皇のせいにして恨んでいる」側面も確かにありますが、それだけではなく「天皇制そのものが差別と戦争の象徴であり続けている」というより根本的な主張があるのです。反対デモに参加した人々は必ずしも多数派ではありません。しかし、広島という地において原爆と天皇の関係性を問う声が上がったことは、日本社会の中に異なる視点が共存している証と言えるでしょう。広島での両極端な反応は、そのまま日本人の天皇観の振れ幅を映し出しているのです。

そもそも天皇とは?現代日本における役割

ここで改めて**「天皇とはどういう存在か」**を整理してみましょう。日本国憲法では、天皇は「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であって、主権の存する日本国民の総意に基づく地位にあると定められています(憲法第1条)。簡単に言えば、天皇は政治権力を持たず、あくまで国家と国民の統合を象徴する存在です。戦前の天皇が統治者・神格化された存在だったのとは異なり、戦後の天皇は「シンボル」に徹することになりました。

実際、憲法第4条で天皇は国政に関する権能を一切持たないと明記されており、内閣の助言と承認のもとで形式的・儀礼的な行為(国事行為)のみを行うとされています。

天皇の具体的な役割としては、憲法に列挙された国事行為(例えば法律や条約の公布、国会召集の詔書、内閣総理大臣や最高裁長官の任命など)が挙げられます。これらはいずれも内閣から上がってきた案件を形式的に承認する儀礼であり、天皇本人の政治的判断が入る余地はありません。また、外国大使の接受や国賓との会見・宮中晩餐会の開催など、外交儀礼上の国家代表としての役割も担っています。さらに、日本の伝統文化の継承者としての側面もあり、宮中祭祀(新嘗祭・大嘗祭などの五穀豊穣や祖先を祀る神事)を執り行い、毎年の歌会始(和歌の伝統行事)を主催するなど、古来からの皇室行事を守っています。

しかし、こうした「お務め」は表向きのものに過ぎません。現代日本で天皇が果たす最大の役割はむしろ**「社会的・精神的な存在意義」にあります。先に述べた災害被災地へのお見舞いや、戦没者慰霊式典への臨席、各種全国行幸(地方訪問)での人々との交流などは、法律上決まった役目ではありませんが、象徴天皇の活動として重要視されています。

これらは国民統合の象徴として国民の安寧を祈り、苦楽を共にする**という立場を体現する行為です。例えば、平成の上皇ご夫妻は東日本大震災の際に発災後わずか7週間で避難所訪問を開始し、その後も何度も被災3県を訪れて被災者を見舞いました。避難所で膝をついて被災者を励ますお二人の姿に、多くの国民が心を打たれ、「天皇が私たちと痛みを分かち合ってくれている」と感じたのです。

この姿は海外からも「Empathetic Emperor(共感する天皇)」として評価されました。令和の天皇皇后両陛下もその姿勢を受け継ぎ、オンラインも活用しながらコロナ禍で苦しむ人々や震災・豪雨の被災地に心を寄せてきました。今年に入ってからは石川県の能登半島地震の被災地へもお見舞いに訪れています。

要するに、現代の天皇は「祈り・慰め・つなぐ」ことが仕事と言っても過言ではありません。政治的決定を下すことはありませんし、経済的に社会を牽引するわけでもありません。しかし、例えば広島の被爆者に「平和は大切ですね」と共感を示し、土砂災害の遺族に「大変でしたね」と寄り添う―そうした所作を通じて国民の心に寄り添い、国の長としての道徳的模範や安定感を提供しているのです。

「具体的に何をして日本にもたらしているの?」と問われれば、それは法案や政策といった目に見える成果ではなく、「人々の心を支える象徴」という非常に抽象的な貢献になります。ある意味で究極のソフトパワーであり、受け取る側の国民がその価値を見出すかどうかに依存する存在とも言えるでしょう。「謙虚な王様かな?」という表現は的を射ていて、現代の天皇は権威ある称号を持ちながらも常に謙虚さと優しさを示すことで、その存在意義を国民に感じ取ってもらう立場なのです。

もちろん、このような象徴天皇の役割に対しても様々な見解があります。多くの日本人にとって天皇は敬愛と親しみの対象であり、**「そこにいてくれるだけでありがたい」という感覚すらあります。特に平成以降、天皇は人々の苦難に寄り添う姿を見せてきたため、「国民に寄り添ってくれるありがたい存在」として定着しました。例えば、平成天皇(上皇)が被災地で膝をついた時、「陛下が泥まみれの床に…」と驚きつつ「なんてお優しいんだ」と涙した避難者もいたほどです。そうした一つ一つの積み重ねが、天皇=善良で思いやり深い存在というイメージを作り上げています。

一方で、批判的な人々にとっては「それは演出に過ぎないのではないか」「そこまでして存続させる意味があるのか」という疑念もあります。天皇が何か問題解決をしてくれるわけではない以上、「究極のところ天皇って必要なの?」**という根源的な問いが浮かぶのも事実でしょう。実際、日本以外にも英国や北欧など君主制の国はありますが、それらの国でも「象徴君主は21世紀に必要か」という議論は時折出てきます(例えば英国ではエリザベス女王の崩御後に王室不要論が一部で話題になりました)。日本ではそうした議論は表立っては少ないものの、今回の広島でのように反天皇制の人々の声が上がる背景には「果たして天皇の存在意義はどれほどのものか」という根源的な疑問が横たわっていると言えます。

矛盾する例外?憲法の平等原則と天皇制

広島訪問をきっかけに浮き彫りになった賛否両論ですが、さらに根本をたどってみましょう。私は、日本という国が大好きで誇りにも思っていますが、物心ついた時から天皇制に対して違和感を抱いてきました。その理由の一つが、日本国憲法と天皇制の矛盾です。日本国憲法第14条には「すべて国民は、法の下に平等であって…(中略)…人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」と明確に謳われています。

簡単に言えば、「家柄や身分による差別は禁止」という近代民主国家の大原則です。戦前のような華族制度などももちろん否定され、貴族の称号授与も特権伴う栄典も認めない、とされています。ところが、一方で第1条〜8条では天皇および皇族に関する特別規定が設けられ、天皇は世襲であること(第2条)や皇族の範囲などが定められています。そう、**「すべて国民は平等」のはずが、「天皇は例外」**なのです。

この矛盾について、日本社会では深く議論される機会が全くありません。しかし、戦後まもない頃から一貫してこの点を問題視してきた人々もいます。例えば日本共産党は、象徴天皇制について「一個人・特定一家が国民統合の象徴となる現制度は民主主義及び人間の平等と両立し得ない」との立場を表明していますja.wikipedia.org。

確かに、民主主義とは本来「すべての人が等しく主権者」という理念ですから、特定の家に生まれた人だけが代々国民統合の象徴を独占するというのは理屈に反しています。しかも日本の皇位継承は男系男子に限るという伝統もあり、これは男女平等の観点からも逆行しています(現行憲法下では女性天皇も制度上は否定されていませんが、皇室典範で男系男子に限るとされ、事実上女性・女系天皇は認められていません)。平等なはずの日本社会において、天皇家という「特定の家系」に生まれ落ちた人だけが特別な地位を享受する――これは冷静に考えると相当な例外措置です。

まさに**「身分制の飛び地」**とも評される状況で、憲法学者の中にも「世襲の天皇制という身分制度を残したことは、平等原則から見れば憲法上の重大なトレードオフだ」という指摘がありますa-takamori.com。

この点に、引っかかりを感じる人は少なくないのではないでしょか?みんな平等のはずなのに、なんで天皇だけ生まれつき偉いのか?(実際は天皇だけでなく、金持ちや権力者など、生まれつき不平等・不公正が蔓延する社会ですが)と素朴に疑問は拭えません。

現代風に言えば、皇族に生まれるというのは**「最強の親ガチャ」でしょう。生まれた瞬間から、一生生活に困ることはなく、敬称で呼ばれ、警護が付き、手厚い公費支出で何不自由ない暮らしが保障されます。学歴やキャリアを積まなくても、国民の誰もが知る存在となり、成年行事では勲章やら宝冠やらを授かり、国内外のVIPから敬意を払われます。本人の人格や努力とは無関係に、ただ血筋だけでそこまで約束されているのですから、「平等な社会」を理想とする価値観からすれば明確に不平等の極みです。これは言い過ぎでしょうか?

おそらく多くの日本人は「そこまで皇族は恵まれてない」「プライバシーもなく大変」というイメージも持っているかもしれません。確かに、皇族ゆえの不自由さ(自由に職業選択ができない、人間関係や発言、結婚相手や恋愛に制約がある、等々)はあるでしょう。しかしそれらは「特権ゆえの特殊な悩み」であって、少なくとも衣食住や社会的地位の面で庶民が味わう苦労とは次元が違います。極端な話、「国民の象徴」であるがゆえに、天皇や皇族は基本的人権も一部制限される**(例えば選挙権がない、表現の自由に制約がある)という議論もありますが、だからといって一般国民が「平等に俺も選挙権捨てるから皇族待遇になりたい」と言えるものでもありません。「生まれながらに国家から待遇が保障される人々」は皇族だけなのです。

これは法的・理念的な矛盾であると同時に、日本人にとっての認知的不協和でもあります。多くの人は深く考えず「そういうものだ」と受け入れているため矛盾を意識しません。しかし一歩引いて考えれば、日本社会が絶対視する「公平・公正」「機会均等」といった価値観と、天皇制という制度は水と油のような関係です。前述の日本共産党の主張ではありませんが、民主主義と身分制は本来両立しないものです。それでもなお天皇制が存続し、しかも大多数の国民がそれを支持・容認しているという事実は、日本における最大のタブー、あるいは盲点と表現できるでしょう。なぜ盲点かと言えば、多くの日本人はその矛盾に気付いていないか、気付いていても深く考えないからです。学校教育でもメディアでも、「象徴天皇は日本国民統合の象徴として大切だ」「2600年以上続く伝統だ」(※実際の歴史はさておき、そう教える)という肯定論が主流で、天皇制の是非を問う機会は皆無と言っていいほどありません。仮にテレビ番組などで「あなたは天皇制に賛成ですか?反対ですか?」なんて議論をしようものなら、クレームが来たり視聴率が取れないと思われたりするでしょう。

それほどまでに、天皇制は空気のように当たり前で、疑問を呈すること自体が場違いになっているのです。結婚して皇室を離脱した眞子ちゃんのように、もしかすると皇室の中に天皇制度へ疑問を抱く人もいるかもしれません。だって普通に考えて、天皇は神ではなく、普通に私たちと何ら変わりのない一人の人間です。佳子ちゃんも普通に恋をして、誰かと結婚したい気持ちも当然にあるかもしれません...。

おわりに ~ 問い直すことの大切さ

広島での天皇訪問をめぐる賛否両論から、天皇制の本質や矛盾について深く考えてみました。天皇の存在が日本にもたらすものは何か、そしてその存在自体が抱える矛盾は何か――答えは一筋縄ではいきません。天皇は被爆地で被爆者に寄り添い、戦後80年の平和への誓いを新たにする**「平和国家日本の象徴」として振る舞いました。その姿に心を打たれた人も多かったことでしょう。

一方で、その同じ天皇の広島訪問に「待った」をかけ、「天皇は来るな」「天皇制こそ差別と戦争の象徴だ」と声を上げた人々もいます。このコントラストは、日本社会における天皇制の捉えられ方が一様ではないことを示しています。そして何より、「平等」を掲げる憲法の下でなぜ天皇だけが特別なのか**という根源的な問いが、未だ解決されぬまま横たわっていることを浮き彫りにしています。

私個人は、日本という国と日本人の美徳を愛し尊重しています。しかし、だからこそ自分たちの社会の矛盾にも向き合いたいと思うのです。天皇制について疑問を呈すると、「不敬だ」「左翼だ」と決めつけられる風潮がありますが、盲目的に敬意を強要する方がよほど「戦前回帰的」ではないでしょうか?**「民主主義とは、本質的にあらゆる権威を疑い、検証する営みである」とするなら、日本国民が唯一タブー視してきた天皇制についても健全に議論できる社会であるべきです。幸い、日本国憲法は主権者たる国民に改正の手段を用意していますし(第96条)、共産党も「将来、情勢が熟したときに国民の総意で解決されるべき」と述べていますja.wikipedia.org。今すぐに天皇制廃止だ、と短絡的に主張するつもりはありませんが、「疑問を抱くことすら忘れてしまう」**のは健全ではありません。

広島での出来事は、一部の人にその盲点を突きつけました。被爆地に立つ天皇の姿に、人々がそれぞれの思いを投影する中、「本当にそれでいいのか?」と問う声もかすかに聞こえたのです。天皇制は日本社会の長年の前提であり続けてきました。しかし、前提は時に疑われて然るべきです。例えば男女平等や基本的人権だって、過去には前提でなかったものを人々が声を上げて前提に変えてきた歴史があります。同じように、天皇制もまた絶対不変ではなく、私たち自身がどうしたいのかを決めうるもののはずです。盲目的に信じるのでも、感情的に否定するのでもなく、事実と歴史に基づいて冷静に向き合うことが大事ではないでしょうか?

天皇ご一家の人柄がいかに立派でも、それと制度の是非は切り離して考える必要があります。「いい人だからこのままで」というのは本質的議論ではありません。たとえ現天皇が謙虚で善良でも、制度としての天皇制が本質的に不平等である点は変わらないからです。もっと言えば、国のトップが例外とされる限り、社会に蔓延る不公正・不平等などは、永遠に解決できないでしょう。逆に、制度を疑うことは天皇個人に敵意を向けることとは違います。敬意を払う・払わないとは別次元で、制度として公平かどうかを論じることは、民主主義社会において健全な思考だと思います。

今回の広島訪問をめぐって私たちは、多くのことを考えさせられました。天皇が平和を祈る姿に感動しつつ、その存在の裏側に横たわる歴史の影と民主主義の原則とのズレにも思いを致す――これは決して日本を貶めるためではなく、より良い日本を目指すための思索です。日本がこれから先も平和で公平な社会であり続けるために、「最大の盲点」を直視する勇気を持ち、革命が必要とさえ感じます。

それこそ、平和と民主主義を標榜する日本が成熟するための一歩、地球が真に平和に向かうための道標ではないでしょうか?天皇制の是非は簡単に結論が出る問題ではありませんが、広島での賛否をきっかけに、一人ひとりが自分なりの答えを模索してみる価値は大いにあると私は思います。

コメント